Denkmäler künden in der Regel von großen Männern oder wichtigen Ereignissen. Auch Peschici, ein kleines Fischernest in Apulien, am äußersten Ende des Sporns des italienischen Stiefels, hat einen großen Mann hervorgebracht: Giuseppe Libetta. Er war „Kapitän des ersten Dampfschiffs, das es wagte, das Mittelmeer zu überqueren“, wie eine Gedenktafel in einer der engen Gassen für die Nachgeborenen festhält. Und wichtige Ereignisse waren in diesem abgeschiedenen Dorf, in dem der Rhythmus der Jahreszeiten noch das Leben der Menschen bestimmt, eben die Kriege. „Für den ehrenwerten Mann ist es eine schöne und göttliche Sache, als Soldat für das Vaterland zu sterben“, so steht es im kleinen Park vor dem Rathaus ins Denkmal für die uniformierten Opfer des Ersten Weltkrieges gemeißelt, „sie fielen im Kampf für die Größe Italiens 1915 1918.“ Ein Vierteljahrhundert später gab man sich nüchterner. „Gefallen für das Vaterland“, heißt es auf einem weiteren Gedenkstein, „in Afrika 1935 1936, in Spanien 1937 1938, im Zweiten Weltkrieg 1940 1945.“ Monumente der Erinnerung, wie man sie in Italien fast überall antrifft.

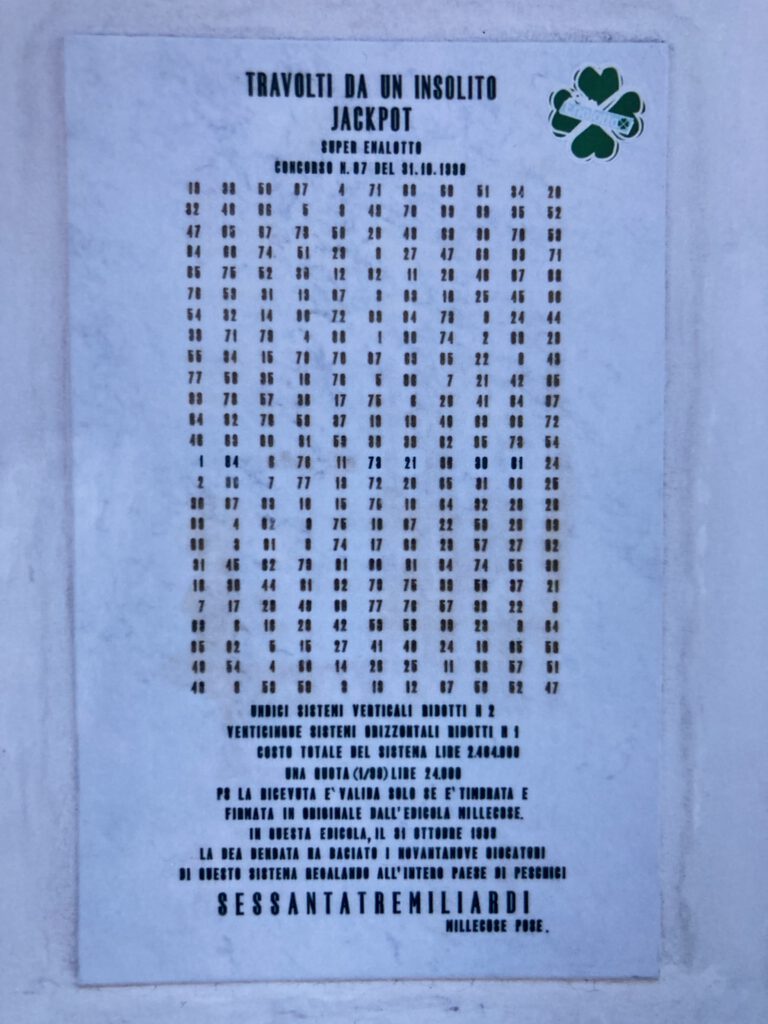

Doch in Peschici, das mit seinen weiß gekalkten Häusern hoch über dem Meer auf einer Felsnase thront und auf drei Seiten von der Adria umspült wird, gibt es noch eine andere Tafel. Sie steht im Zentrum, gleich neben dem Eingang zum Zeitungsladen und erinnert an ein Ereignis, das vor einem Jahr stattfand und das Dorf wohl mehr veränderte als alle Kriege zusammen. 275 Zahlen stehen in 25 Reihen auf der weißen Marmorplatte, darunter eine Erklärung: „In diesem Kiosk hat am 31. Oktober 1998 die Göttin mit den verbundenen Augen 99 Spieler geküsst und so dem ganzen Dorf Peschici 63 Milliarden geschenkt.“ Zwar nicht Euro, sondern italienische Lire, aber immerhin umgerechnet 64 Millionen Mark, geteilt durch 99 macht ungefähr 645 000 Mark. Über Nacht war Peschici, das 4 000 Seelen zählt und im Sommer zehn Mal mehr Touristen, um hundert Quasi-Millionäre reicher.

Der Mann, der die Göttin des Glücks gerufen hat, heißt Fernando de Nittis. Seit 15 Jahren verkauft er in seinem Kiosk Zeitungen, Spielzeug, Zigaretten, Schulhefte sowie Broschüren über den Pater Pius, der hier in der Gegend Wunder bewirkt haben soll. Und Lottoscheine. „Hier gibt es fast alles zu kaufen“, sagt Fernando, „auch das Glück.“ Für 1 600 Lire ist man dabei. Für 25 000 Lire gibt es einen kombinierten Tippschein mit höherer Gewinnchance.

Aber Fernando mochte das Glück nicht dem Zufall überlassen, und so setzte er sich an den Computer, errechnete Häufigkeiten, kalkulierte Kombinationen und präsentierte eine Zahlentabelle, auf die die Tippgemeinschaft des Dorfes zwei Mal wöchentlich regelmäßig setzte. Ein Jahr lang bis zum 31. Oktober des vergangenen Jahres. „Da war ganz Peschici aus dem Häuschen“, erinnert sich der Kioskbesitzer, „es gab ja nicht einfach nur die 99 Gewinner, die hatten ja auch Kinder, Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde und Bekannte.“ 80 Prozent der Dorfbevölkerung, so schätzt er, hätten letztlich am Geldsegen teilgehabt.

Scharen von Journalisten berichteten damals live aus dem Dorf der Glückspilze. Peschici wurde bekannt, und aus ganz Italien kamen Leute, um im apulischen Fischerdorf Lottoscheine zu kaufen. Heute geht das per Mausklick. Auf „http://www.peschici.net/millecose/index.htm“ hin meldet sich „der Kiosk, der Peschici zum Milliardär gemacht hat“. Vorne am Ladentisch verkauft Mimi Zeitungen, Zigaretten und vor allem Lottoscheine, am Computer im Hinterzimmer nimmt Fernando, sein Schwager, die Bestellungen der Fernspieler per Internet entgegen. Auch er gehört zu den Gewinnern vom 31. Oktober. Er hat sich eine Ferien-Siedlung mit 80 Bungalows gekauft, die, traumhaft schön, in einem Pinienhain direkt am Meer wenige Kilometer außerhalb des Dorfes liegt. Während dort Touristen die Sonne anbeten, sitzt er selbst zehn Stunden täglich in einem engen, fensterlosen Raum, der eigentlich das Materiallager des Kioskes ist, und arbeitet. Doch Fernando, der Tüftler, der Peschici mit 63 601 317 318 Lire beglückt hat, strahlt fröhlich. Schon wieder haben sich 30 Milliarden im Jackpot angesammelt, und die Spieler rennen ihm die Bude ein.

Was macht man, wenn man über Nacht um 645 000 Mark reicher wird? „Erst mal schläft man schlecht“, sagt Michele Sicuro, dem das passiert ist, „man rechnet zusammen, wägt ab, kalkuliert durch, überlegt sich alles wieder neu und ist überhaupt ganz durcheinander, schrecklich!“ Aber dann kam dem 36-Jährigen, der sich als Maurer, Kellner und Arbeitsloser durchs Leben geschlagen hatte, die Idee. Alle seine Mitgewinner würden sich doch als Erstes ein teures Auto kaufen, überlegte er sich, und das Status-Symbol muss glänzen. Also kaufte sich Michele, was es im Dorf noch nicht gab, eine Waschstraße. Und tatsächlich rollten schon bald die Neuwagen seiner Spielpartner. Eine Marktlücke war geschlossen und Michele ein Viertel seines Gewinns los. Den Rest legte der vierfache Vater in Obligationen und in einem Investmentfonds an.

Nardino Leonardo hat sich nicht lange überlegt, was er von seinem Gewinn alles kaufen könnte. Kurz entschlossen vermachte ihn der 68-jährige Rentner seinen beiden Töchtern, neun Enkeln und zwei Urenkeln. Für sich selbst kaufte er nur einen „Treruote“, einen dreirädrigen Lieferwagen, wie ihn wohl die meisten Bauern Süditaliens besitzen. Sonst nichts. „Meine Frau und ich haben immer arm gelebt“, sagt der ehemalige Waldhüter, „wir sind nichts anderes gewohnt; eine Pasta, manchmal ein bisschen Fisch, das reicht uns.“ So leben sie weiterhin von ihrer Rente beide erhalten 700 Mark im Monat. Auf der Terrasse des kleinen Häuschens am Dorfrand hat seine Frau die frisch gepflückten Feigen zum Trocknen ausgelegt, und auf dem von der Sonne erhitzten Stein schmoren zerquetschte Tomaten. Daraus wird sie dann den Sugo für die Pasta kochen. Nardino schnitzt Teller und Gabeln aus Olivenholz, die er am Straßenrand verkauft. Lotto will er weiterhin spielen.

„Eine Bombe schlägt nie zwei Mal an derselben Stelle ein“, sagt Matteo Costante. Er spielt nicht mehr. Der 38-jährige Fischer lebt in einem stattlichen Haus im schattigen Pinienwald mit Blick aufs Meer. Neben dem Eingang zum Grundstück ist der neue Audi geparkt. Ansonsten hat Matteo drei Appartements gebaut, die er an Touristen vermieten will, und einen Olivenhain mit 250 Bäumen gekauft. Früher hat er nur vier bis sechs Monate gearbeitet, im Frühling, wenn die Fischschwärme von Kalabrien an seinem Dorf vorbei nach Norden zogen, und im Herbst, wenn sie auf dem Rückweg vom Norden in den Süden waren. Nun gibt es das ganze Jahr über zu tun. Im Sommer hat er die Olivenbäume gepflegt, im November wird er die erste Ernte einfahren. Matteo arbeitet heute viel mehr als früher, aber er muss nicht mehr bei jedem Wind und Wetter aufs Meer hinausfahren, um über die Runden zu kommen. „Ich bin Arbeit gewohnt“, sagt Matteo, dessen Vater schon Fischer war und dessen zehn Geschwister noch alle im Dorf wohnen, „ich bin nicht fürs Nichtstun geboren.“

„Wer rund geboren ist“, sagt ein apulisches Sprichwort, „wird nicht eckig sterben.“ Es drückt die tradierte Resignation des Mezzogiorno, des italienischen Südens, aus: Hier ändert sich nie etwas, man kann sich ins Zeug legen und abstrampeln, wie man will, letztlich bleibt doch alles beim Alten. Und wenn schon mal einer den Sprung vom Tellerwäscher zum Millionär schafft, bestätigt dies als Ausnahme eben doch nur die Regel. „I soldi vanno sempre con i soldi“, sagt Tommaso Tavaglione ärgerlich, frei übersetzt: „Das Geld findet immer seinen Weg zu den Reichen.“ Ein Jahr lang hat er jede Woche in der Tippgemeinschaft mitgespielt, nur an jenem Oktobertag nicht, als es Geld regnete. Dabei ist er doch wirklich ein armer Kerl, der es nötig gehabt hätte. „Reich bleibt reich, und arm bleibt arm“ davon ist Tommaso felsenfest überzeugt. Den Einwand, dass es doch fast hundert Mal die Richtigen getroffen hat – Fernando, Michele, Nardino, Matteo Costante – schiebt er mit dem Hinweis auf Matteo d Amato beiseite: „Ausgerechnet der!“

„So hoch war ja der Gewinn nun auch wieder nicht“, sagt d Amato, der zwei luxuriöse Hotels besitzt, direkt am Strand. „Aber was soll s, Geld ist Geld.“ An jenem 31. Oktober kaufte er bei Fernando eine CD von Lucio Battisti für 25 000 Lire und hatte nur einen 50 000-Lire-Schein bei sich. Statt des Wechselgeldes gab ihm Fernando einen Lottoschein heraus. „Ich protestierte“, sagt der Hotelbesitzer, „aber schließlich habe ich nachgegeben.“ Am Abend war er um 645 000 Mark reicher.

Heute weiß in Peschici niemand mehr, wer die Idee aufbrachte. Vielleicht lag sie einfach in der Luft. Vielleicht aber wollte man bloß möglicher Missgunst vorbeugen. Jedenfalls gründeten die Gewinner einen Solidaritätsfonds, der vom Pfarrer verwaltet werden sollte. Die Glückspilze sprechen heute ungern von jener Initiative und geben ausweichende Antworten wie „irgendwann hat sich das dann totgelaufen“. Pfarrer Giuseppe Clementi findet, man habe den Fonds zu spät eingerichtet, erst als die Leute ihr Geld schon verplant hatten. Und es sei natürlich, dass zunächst mal jeder an sich selbst und seine Angehörigen denke. Also kamen da nur 30 000 Mark zusammen, eine lächerliche Summe, nicht mal der zweitausendste Teil des Gewinna. Aber immerhin wurde damit Gloria Altieri, einem schwerstbehinderten elfjährigen Mädchen, eine Operation in New York ermöglicht, die 200 000 Mark kostete. Den Rest steuerten die Städte Bari und Lecce bei.

Hat sich Peschici seit dem großen Glückstag verändert? „Es ist natürlich mehr Geld im Umlauf“, sagt Bürgermeister Franco Tavaglione, ein Mann von „Forza Italia“, der von Silvio Berlusconi gegründeten konservativen Partei, „aber die Vermögensteuer schöpfen Staat und Region ab, nicht die Kommunen.“ Es sei purer Unsinn, wenn jetzt behauptet werde, seine Verwaltung habe mehr Geld zur Verfügung. Nein, da schlage nichts zu Buche. Dass das Dorf jetzt gerade einen Hubschrauberlandeplatz gebaut hat, um Flüge in die Provinzhauptstadt Foggia anzubieten, habe nichts mit dem neuen Reichtum zu tun. Peschici, das abgelegene Fischerdorf, das man von der Autobahn aus heute nur in anderthalb Stunden über eine kurvenreiche schmale Straße erreicht, soll an die Welt angeschlossen werden. Es geht darum, „aus einer atavistischen Isolation auszubrechen“, wie Tavagliones Partei auf einem Plakat erklärt, das am Haupttor des Bürgermeisteramtes angeschlagen ist.

„Nichts mehr ist wie früher, das ganze Dorf hat sich verändert“, hatte der Kioskbesitzer Fernando de Nittis, dem das Glück ins Gesicht geschrieben steht, gesagt, „du musst nur mit den Leuten reden und wirst es sofort spüren.“ Fernando ist der Liebling des Dorfes, doch gibt es auch böse Zungen. Auf der Gedenktafel vor seinem Kiosk steht, die Göttin mit den verbundenen Augen habe 99 Spieler geküsst. „Das ist geschwindelt“, sagt ein guter Freund Fernandos, der seinen Namen aber nicht nennen will, „es waren nicht 99 Gewinner, sondern Lottoscheine mit den richtigen Zahlen, einige haben sich einen Schein und den Gewinn geteilt, andere haben mehrere Scheine gekauft und mehrfach gewonnen, Fernando selbst hatte 23 Tippscheine ausgefüllt.“ Nur so lasse sich erklären, wie er das ganze Touristendorf mit den 80 Bungalows aufkaufen konnte.

Auch der Hotelier d Amato meint, dass Fernando wohl mehr als einen Lottoschein gekauft hatte. In der Tat weiß nur der Kioskbesitzer mit letzter Gewissheit die Namen der Gewinner, weil er die Lottoscheine quittieren musste. Einige haben mehr gewonnen, als sie zugeben, andere leugnen aus Angst vor fremden Ansprüchen sogar, überhaupt zu den Gewinnern zu gehören. All dies gibt Stoff für Gerüchte.

Fernando kümmert es nicht. Er redet und lacht und schaut, wie die Leute zur weißen Marmortafel hinübergehen, um die magischen Zahlenreihen wie eine heilige Reliquie zu berühren. Schon hat er dem Bildhauer Emanuele Giannetti einen Auftrag erteilt. Noch in diesem Jahr soll eine Statue vor seinem Kiosk stehen: eine Göttin mit verbundenen Augen.

Thomas Schmid – Berliner Zeitung – 18.09.1999

© Thomas Schmid