AL-BAIDA. Ganz Libyen ist eine Wüste. Ganz Libyen? Nein, in einem kleinen Zipfel im Osten des Landes gibt es die Grünen Berge, hier wachsen Zitrusfrüchte und Oliven, ja sogar Eukalyptusbäume, berüchtigt für ihren Wasserverbrauch. Und im Zentrum dieser friedlichen Landschaft liegt Al-Baida, 650 Meter über dem Meeresspiegel, eine Stadt mit 120000 Einwohnern. In den heißen Monaten ist es relativ kühl. Auch Idris, der einzige König, den Libyen je hatte, und der 1969 von Muammar al-Gaddafi gestürzt wurde, wusste das zu schätzen. Er hatte hier seine Sommerresidenz, ein recht bescheidenes Anwesen – jedenfalls im Vergleich zur Luxusanlage, die sich sein Nachfolger gönnte.

„Welcome in Free Libya!“ Die Menschen in Al-Baida sind stolz auf ihre Revolution: Willkommen im Freien Libyen. Der Fremde tut sich hier schwer, Geld auszugeben. Bestellt man einen Cappuccino, ist er bereits bezahlt. Wer nach einer Taxifahrt zum Geldbeutel greift, riskiert einen Streit. Die Großzügigkeit wird oft so begründet: „Wir sind in einer Revolution.“ Männer in Zivil spielen mit ihren Kalaschnikows, Transparente schmücken den Hauptplatz, der nun „Tahrir“ heißt, Platz der Freiheit. Und überall weht die neue Fahne, es ist die alte des Königs.

Und dennoch, bei allem Stolz herrscht auch eine spürbare Unsicherheit. Die Leute wissen nicht, was im anderen Teil des Landes passiert, der noch nicht frei ist. Kommt die Front näher? Stimmt das Gerücht, dass der Diktator im Koma liegt? Angst und Hoffnung liegen nah beieinander. Viele haben im fernen Tripolis Verwandte. Aber anrufen können sie nicht und auch nicht angerufen werden. Es gibt in Libyen zwei Telefongesellschaften, Madar und Libiana. Madar hat ihren Sitz in Tripolis, Libiana in Bengasi, der Hauptstadt der Aufständischen. Die Nummern von Madar beginnen mit 091, die von Libiana mit 092. Nummern mit der Vorwahl der anderen Seite sind nicht zu erreichen. Und Anrufe ins Ausland sind auch nicht möglich.

In Al-Baida sorgt man sich sehr um das Bild, das man sich im Ausland von der Revolution macht. „Alle sollen wissen, dass die libyschen Aufständischen nicht Al Kaida angehören, wir haben uns für die Freiheit geopfert“, verkündet das größte Spruchband auf dem Tahrir-Platz – auf Französisch, einer Sprache, die hier so gut wie keiner versteht. Aber man will sich Präsident Nicolas Sarkozy erkenntlich zeigen, der in Tunesien dem Diktator lange ergeben war, in Libyen aber mit Kampfflugzeugen eingriff, um Bengasi vor der Rückeroberung durch Gaddafis Soldaten zu retten. Die Leute hier sind überzeugt, dass man im Westen glaubt, hinter dem Aufstand stecke Al Kaida, und so erklären sie sich auch den Widerwillen Europas und der USA, die Opposition mit den so dringend benötigten modernen Waffen zu versorgen.

In der Tat gab es in den Grünen Bergen bei Al-Baida einst militante Islamisten. Es waren Dschihadisten, Anhänger eines Heiligen Krieges, die aus Afghanistan zurückkamen und Mitte der Neunzigerjahre die Kämpfende Islamische Libysche Gruppe bildeten. Gaddafi räumte brutal mit ihnen auf. Nach einem Aufstand im Gefängnis Busalim bei Tripolis wurden 1996 insgesamt 1270 Häftlinge erschossen, die meisten von ihnen waren Islamisten. Danach herrschte Ruhe, Friedhofsruhe. Aber mit der politischen Öffnung, die die Rebellen im Osten Libyens vor zwei Monaten erzwangen, meldete sich auch der politische Islam zurück. Die Kämpfende Gruppe, die einem Bericht des Forschungsdienstes des US-Kongresses zufolge Verbindungen zu Al Kaida hatte, ist zur Libyschen Islamischen Bewegung geworden.

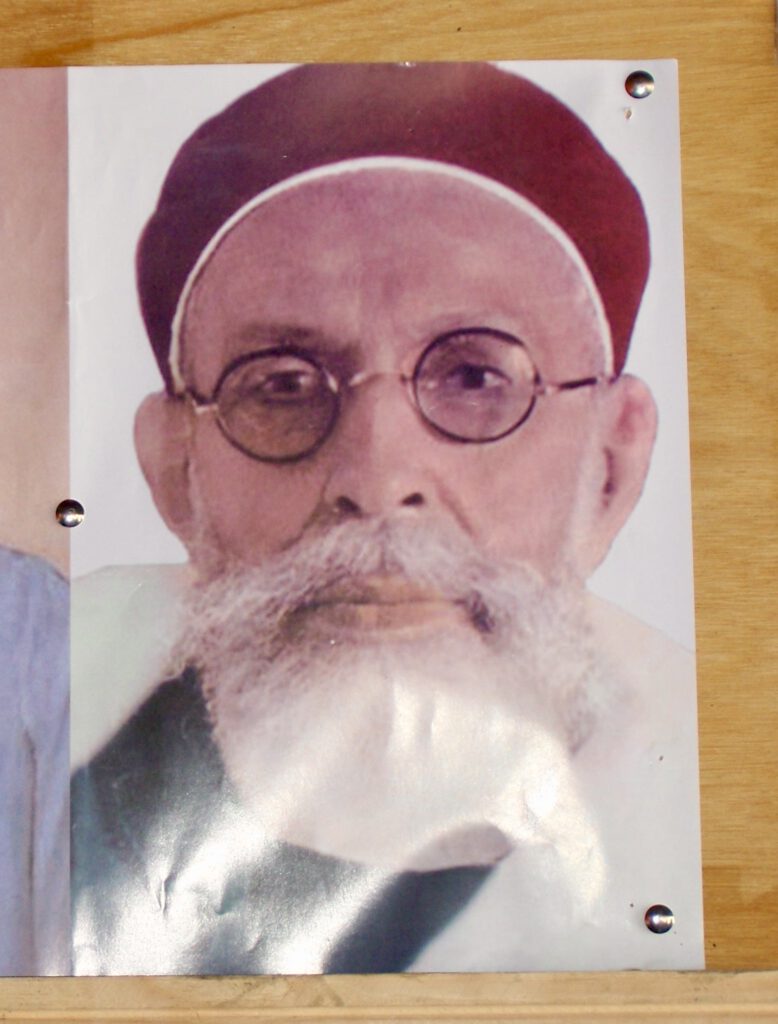

Der große Kinderspielplatz nahe der Hauptmoschee von Al-Baida ist umzäunt. Am Tor werden – abgesehen vom Redner, dem Moderator und dem Tontechniker – ausschließlich Frauen eingelassen. Mohamed Busedra, einer der bekanntesten Islamisten des Landes, wird eine Rede halten. „Ein gemischtes Publikum ist in unserer Kultur nicht üblich“, wird er später sagen. Es kommen etwa 300 Frauen, keine einzige trägt ihr Haar offen, aber auch nur wenige sind völlig verschleiert. Busedra trägt eine weiße Dschellaba, ein arabisches Männergewand, und die weiße Kappe, die ihn als Prediger ausweist. Sein Bart ist zwar ergraut, doch die Stimme fest. Die 21 Jahre, die er im Gefängnis verbrachte, scheint er unbeschadet überstanden zu haben.

Busedra, der Mandela Libyens, wie ihn seine Anhänger nennen, ist 54 Jahre alt. Er redet frei, eine Dreiviertelstunde lang. Er schreit nicht, hetzt nicht, er scheint kein Eiferer zu sein, eher ein sanftmütiger Mensch, der seine Worte abwägt und ab und zu die Leute zum Lachen bringt. Er spricht vom Wert der Freiheit, von Würde, Demut und Liebe, wie man das als Prediger so tut. Das Wort Allah kommt sehr selten vor. Als er geendet hat, nähern sich ihm einige Frauen, berühren sein Gewand, als ob es Baraka ausströmen würde, göttliche, heilbringende Kraft und Schutz vor dem bösen Blick.

„Ich zog einst aus, um im britischen Cardiff Chemie zu studieren“, sagt Busedra, „und ich kam als Imam zurück.“ In Libyen brachten ihn seine Überzeugungen bald ins Gefängnis, 1986 für sechs Monate, 1987 für drei Monate. Im Januar 1989 verschwand er erneut hinter Gittern und kam erst Ende 2009 wieder frei. Seine Frau wurde zur Scheidung gezwungen und musste unterschreiben, dass sie ihren Ex-Mann nie wieder heiraten werde. Eine Woche vor seiner Entlassung sah er sie zum ersten Mal wieder.

Weshalb er verschont wurde beim Massaker im Busalim-Gefängnis, wo auch er seine Strafe verbüßte, weiß Busedra nicht. Und wie hat er all das psychisch überstanden? Die Todesängste, die Schüsse, mit denen in wenigen Stunden über tausend Menschen getötet wurden, die Folter? „Ich habe einen festen Glauben, ich war überzeugt, das Richtige zu tun, und ich dachte daran, wie ich den anderen helfen könnte.“ Mohamed Busedra spricht die Worte ohne jede Emphase.

Und wie hält es der Prediger mit der Demokratie? „Wir brauchen Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz. Und wir wollen die Trennung von Religion und Staat“, antwortet Busedra, der nach Ausbruch der Revolte sagte, wer diese nicht unterstütze, mache sich einer Sünde schuldig. Wo bleibt da der Islamist? Welche Bedeutung hat der Islam im künftigen demokratischen Staat? „Wir Libyer sind alle Muslime, und der Staat muss den Islam schützen“, sagtder Imam. Müsste er nicht auch die anderen Religionen schützen? „Ja, natürlich“, sagt der Imam und dann bricht es etwas unvermittelt und vorwurfsvoll aus ihm heraus: „Ihr in Europa habt immer Angst vor den Bärtigen, den islamischen Predigern. Und die Bärte der orthodoxen Juden?“ Im Übrigen, sagt Busedra, sei es das Beste, sich wieder auf die alte Verfassung zu besinnen, die unter König Idris in Kraft war. „Gewiss, einige Paragrafen müssten geändert werden. Wir brauchen keinen König mehr.“

Doch anders als in Tunesien oder Ägypten scheint hier jede Verfassungsdebatte Zukunftsmusik zu sein. In Al-Baida geht es zunächst einmal darum, das Allernötigste zu regeln. Nach der Flucht der Spezialeinheiten Gaddafis löste sich die zivile Spitze des Regimes, das lokale Volkskomitee, auf. „Sechs ältere Männer, die in der Stadt einen guten Ruf haben und denen die Leute vertrauen, nahmen den Aufbau einer neuen Verwaltung in die Hände“, sagt Mohamed Mabrouk, Sprecher der Lokalregierung, die sich inzwischen aus 22 Leuten zusammensetzt. Keine einzige Frau ist unter ihnen. „Der Rat tagt eben meistens spätabends“, erklärt der Lehrer diesen Umstand, „und die Frauen gehen nachts nicht aus dem Haus.“

Die Frauen waren am Aufstand jedenfalls weniger beteiligt als in Tunesien oder Ägypten, wahrscheinlich auch, weil die Rebellion sehr schnell in bewaffnete Auseinandersetzungen mündete. Im Übrigen befand auch Gaddafi in seinem Grünen Buch, zu dessen Ehren in jeder libyschen Stadt ein Denkmal steht, dass Frauen an den Herd gehören. Die libysche Gesellschaft ist sehr konservativ, in überkommenen Traditionen verhaftet. Im Osten des Landes noch mehr als im Westen.

Noch halten freiwillige Helfer die Straßen sauber, noch trifft man in der Stadt überall auf junge Männer mit Schubkarren und Besen. Aber die neue Stadtregierung hat etliche Kommissionen eingerichtet, die die Dinge künftig regeln sollen – eine für die Müllabfuhr, eine andere für die Versorgung Bedürftiger mit Grundnahrungsmitteln. Sie bringt auch den Rebellen und Soldaten, die an den Straßen überall Checkpoints errichtet haben, Sandwiches und Kaffee. Es gibt eine Kommission für Medien, eine für Wasser und Elektrizität, eine fürs Gesundheitswesen und natürlich auch eine für die Polizei.

Gerade haben ältere Einwohner auf dem Tahrir-Platz, wo jeden Tag irgendjemand demonstriert, bei einer Kundgebung mehr Polizei gefordert. Die alte Verwaltung hatte die Gefängnistore geöffnet und über 300 Häftlinge freigelassen, bevor sie abdankte. Vor allem unter älteren Leuten geht die Angst vor Gewaltkriminalität um. „Wir haben die Polizisten aufgefordert, in den Dienst zurückzukehren“, sagt Mabrouk, „etwa ein Drittel ist dem Appell gefolgt.“ Einige Vertreter des alten Regimes habe man unter Hausarrest gestellt, auch zu ihrem eigenen Schutz. „Aber wer Blut an den Händen hat, ist uns entwischt.“

Hier in Al-Baida, das weiter von der Front entfernt liegt als Bengasi, wurde auch der nationale Übergangsrat des Freien Libyens gebildet. Es ist die provisorische Regierung der Opposition. Angeführt wird sie von Mustafa Abdel Dschalil, der erst vier Tage nach Beginn der Unruhen als Justizminister zurücktrat und flugs die Seiten wechselte. „Dschalil wird respektiert“, sagt der 70-jährige Salah Ibrahim, Professor für Geophysik an der städtischen Universität, „erstens weil er aus Al-Baida stammt, und zweitens, weil er als Justizminister – leider vergeblich – versucht hat, politische Gefangene auf freien Fuß zu setzen.“ Dschalil selber habe zweimal seine Entlassung beantragt, die jedoch von Gaddafi abgelehnt worden sei.

Der eigentlich starke Mann der Opposition ist aber vermutlich gar nicht er, sondern Abdul Fattah Junis. Drei Jahre war er Gaddafis Innenminister, bis auch er vier Tage nach Beginn der Revolution das Kabinett verließ. Junis, der nun Armeechef der Opposition ist und bei Pressekonferenzen in Uniform auftaucht, kennt den Diktator in Tripolis besser als jeder andere. Zusammen mit ihm hat er gegen König Idris geputscht. 41 Jahre lang stand Junis treu an Gaddafis Seite.

Niemand weiß, wie lange sich die Jugendlichen, die Kopf und Kragen riskiert haben, um den Osten Libyens von der Diktatur zu befreien, damit abfinden werden, dass nun Überläufer die Revolution anführen. Man scheint auf die Konvertiten angewiesen zu sein, da Gaddafi die Herausbildung einer politischen Opposition und einer alternativen Elite mit aller Macht zu verhindern wusste. Dschalil versteht es, sich auf dem diplomatischen Parkett zu bewegen. Junis hat einst die Spezialeinheiten Gaddafis angeführt. Die Jugendlichen hingegen haben naturgemäß keinerlei Erfahrung in Verwaltung und Militärführung.

Im Zelt am Tahrir-Platz von Al-Baida hängen die Porträts jener 64 jungen Männer der Stadt, die bei den Märzkämpfen ihr Leben gelassen haben. Dort sind aber auch Porträts von Omar Mukhtar zu sehen, der einst im nahe gelegenen Wadi Al-Kuf den Widerstand gegen die italienischen Kolonialherren angeführt hatte, und von König Idris.

Salah Ibrahim, der alte Professor, sah als Student den König durch die Straßen von Al-Baida spazieren. Man konnte ihm zum Greifen nahe kommen. Mukhtar wurde von Mussolinis Soldaten gehenkt, Idris vom Thron geputscht. Beide werden hier verehrt, aber beide verkörpern die Vergangenheit. Führer, die für die Zukunft Libyens stehen, hat die Revolte nicht hervorgebracht.

Thomas Schmid, 13.04.2011

© Berliner Zeitung