Von ihrem Arbeitsplatz zur Küste sind es in Luftlinie nur zwölf Kilometer. Doch Summer Ayub hat das Meer noch nie gesehen. Die 40-jährige Lehrerin unterrichtet in Arab ar-Ramadin al-Janubi, einem Dörfchen mit knapp 300 Einwohnern im besetzten Westjordanland. Am Horizont erkennt man die Skyline der Wolkenkratzer von Tel Aviv. Hier aber leben die Menschen in armseligen Unterkünften, eher Hütten als Häuser, die meisten aus Holz gebaut, nur wenige haben Mauerwerk. Auch das Dach der Schule ist aus Holz, der Boden gestampfte Erde, darüber ein grüner Kunstteppich. Hier darf eigentlich überhaupt nicht gebaut werden ohne Bewilligung der israelischen Besatzungsbehörde. Denn das Dorf gehört – wie 60 Prozent des Westjordanlands – zu den C-Gebieten, das sind jene Gebiete, die vollständig unter israelischer Zivil- und Sicherheitsverwaltung stehen.

„Baubewilligungen erteilt die Behörde hier keine“, sagt Ayub, eher resigniert als empört, „im Gegenteil: es hagelt Abrissbefehle.“ Denn Arab ar-Ramadin ist offiziell ein „nicht anerkanntes Dorf“. Es ist nicht anerkannt, weil es 1948, als Israel gegründet wurde, noch nicht existierte. Auf den Karten Jordaniens, zu dem das Westjordanland vor dem Sechstagekrieg von 1967 gehörte, ist es nicht verzeichnet. Die Beduinen, die sich hier anfang der 50er Jahre niederließen, kamen ursprünglich aus der Negev-Wüste, Vertriebene des arabisch-israelischen Krieges von 1948/1949. Der 82-jährige Hassan, der vor die Tür getreten ist, könnte diese Geschichte erzählen. Aber er mag nicht von den alten Zeiten reden und verschwindet wieder in seiner Hütte.

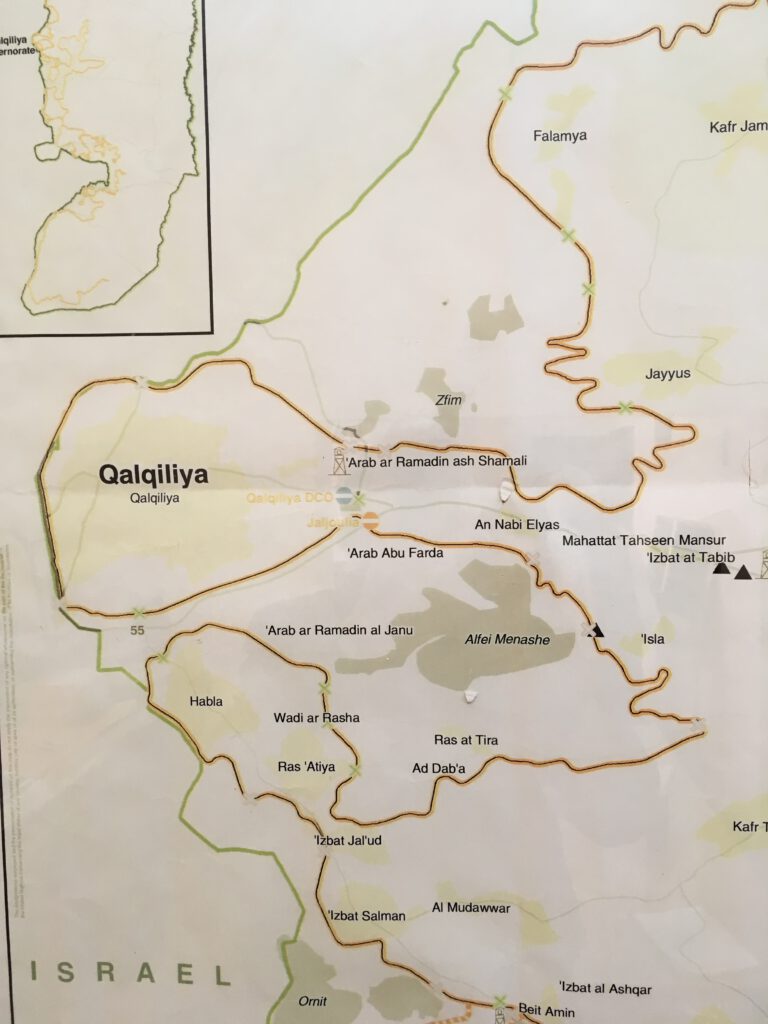

Den Bewohnern von Arab ar-Ramadin ist nicht nur der Ausflug ins nahe Tel Aviv verwehrt, sondern auch der Zutritt ins restliche Westjordanland mit seinen Großstädten Ramallah, Hebron und Nablus erschwert. Denn sie leben – wie Zehntausende Palästinenser – in der Seam Zone, der Saumzone. So nennt man die zahlreichen, nicht zusammenhängenden Gebiete, die zwischen der Grünen Linie (der international anerkannten Grenze zwischen Israel und dem besetzten Westjordanland) und der „Mauer“ liegen, die Israel errichtet hat, um das Westjordanland abzuriegeln. Diese weitgehend schon fertig gestellte „Mauer“ ist zum großen Teil ein mit Bewegungsmeldern gesicherter Metallzaun mit Stacheldraht, aber hier bei Arab ar-Ramadin ist sie wirklich eine etwa acht Meter hohe Mauer aus Stahlbeton.Zwischen dem Dörfchen Arab ar-Ramadin und der benachbarten palästinensischen Stadt

Qalqiliya wurde 2002 das erste Teilstück der monströsen Mauer errichtet, einer Sperranlage, die einst 700 Kilometer lang werden soll – offiziell, um palästinensische Terroristen das Eindringen nach Israel zu erschweren. Und die Zahl der Attentate ist tatsächlich signifikant zurückgegangen. Doch wurde die inzwischen bereits über 500 Kilometer lange „Mauer“ offenbar noch aus einem andern Grund gebaut. Zu 85 Prozent verläuft sie ja nicht längs der Staatsgrenze Israels, sondern auf palästinensischem Gebiet – und zwar so, dass nun viele israelische Siedlungen wie etwa die Siedlung Alfe Menashe bei Arab ar-Ramadin, direkt mit dem Staatsgebiet Israels verbunden sind. Der Internationale Gerichtshof von Den Haag sprach 2005 in einem Gutachten, in dem er den Bau der Mauer als völkerrechtswidrig bezeichnete, von einer „de-facto-Annexion“ besetzten Gebiets.

Für die Lehrerin Summer Ayub hat die Mauer ganz praktische Konsequenzen. Sie wohnt in Azzun Atma, sechs Kilometer südlich von Arab ar-Ramadin, ebenfalls in einer Saumzone. Um zu ihrer Schule zu gelangen, muss sie über einen Checkpoint am Rand ihres Dorfes auf die östliche Seite der Mauer ins palästinensische Kerngebiet und dann durch ein Tor in der Mauer wieder auf die andere Seite zurück – in die Saumzone von Arab ar-Ramadin. Das Tor aber ist nur am Morgen anderthalb Stunden, am Nachmittag eine Stunde und am Abend noch mal eine halbe Stunde offen. „Wenn ich den Torschluss um 17.30 Uhr verpasse“, sagt die Lehrerin und schiebt schon wieder eine widerspenstige Haarsträhne unter ihr Kopftung, „muss ich einen 40 Kilometer langen Umweg über Qalqiliya nehmen, um nach Hause zu kommen.“ Ihre Finger mäandern über die von der UNO herausgegebene Regionalkarte, die sie aus der Schublade gezogen hat. Die Kinder von Arab ar-Ramadin gehen nur die ersten fünf Jahre im Dorf zur Schule, die von einer italienischen NGO gebaut wurde. Danach müssen sie durchs Tor in der Mauer nach Habla in die Mittelschule und für jede weitere Ausbildung dann über den Checkpoint nach Qalqiliya.

Da Arab ar-Ramadin ein offiziell „nicht anerkanntes“ Dorf ist, gibt es auch keine staatlichen Dienstleistungen: keine Müllabfuhr, keine Kanalisation und vor allem keine Gesundheitsstation. Aber immerhin fährt einmal pro Woche eine mobile Klinik einer palästinensischen Hilfsorganisation ins Dorf. Sie bringt Medikamente, Verbandsmaterial, führt Kurse in Hygiene und Vorsorge durch. Für die NGO arbeitet auch Suhad Hashem, eine resolute Mittfünfzigerin, die in Qalqiliya wohnt. Ein Auto fährt sie nicht. Sie ist im Sammeltaxi ins Dorf gekommen. Aber es gibt nur einen einzigen Taxifahrer, der berechtigt ist, über den Checkpoint in die Saumzone zu fahren. Und auch Suhad Hashem muss ihre Sondererlaubnis alle drei Monate erneuern.

„Hier schafft nicht die Armut das Problem, sondern die Gesetze bewirken die Armut“, urteilt Suhad Hashem. Ihre Verbitterung kann sie nur schlecht verbergen. Die Beduinen im „nicht anerkannten“ Dorf dürfen keine Außentoiletten, keine Unterstände für die Tiere, keine Wasserleitungene bauen. Immer droht sofort der amtlich angeordnete Abriss. „Nicht einmal ihre Toten dürfen sie im Dorf beerdigen.“

Arbeit gibt es in Arab ar-Ramadin so gut wie keine. Die Beduinen – elf Großfamilien- haben zwar zwei Dutzend Schafe, aber seit vergangenem Herbst dürfen sie mit ihren Tieren nicht mehr durchs Tor in der Mauer auf die Weiden bei Habla. „Über 50 Männer aus unserem Dorf, vor allem Jugendliche, arbeiten bei den Israelis, die meisten in der nahen Siedlung Alfe Menashe“, sagt der 31-jährige Amin, ein Neffe des alten Hassan, der zu den Gründern des Dorfes gehört. Die Siedlung liegt in derselben Saumzone wie Arab ar-Ramadin. Während die Palästinenser aber der Militärjustiz der Besatzungsbehörde unterstehen, gilt für die Siedler israelisches Zivilrecht. Der Weg nach Tel Aviv ist frei. Checkpoints gibt es keine.

Auch für Amin nicht. Die Mauer trennt ihn vom besetzten Westjordanland, nicht aber von Israel. Und so ist auch er der Verlockung nicht widerstanden, über die Grüne Grenze hinweg nach Tel Aviv zu fahren, um Arbeit zu suchen. Auf dem Bau hat er in der Großstadt Arbeit gefunden. Illegal. Auf der Baustelle hat er auch geschlafen. 7.000 Shekel im Monat, umgerechnet 1.900 Franken, hat man ihm versprochen. Doch schon nach einer Woche tauchten nachts Polizisten auf. Sie weckten ihn. Ausweisen konnte er sich nicht. Mit einem Monat Gefängnis kam er noch glimpflich davon. Sein Bruder Rami hat schon zweimal vier Monate gesessen.

Ein zweites Mal will es Amin nicht versuchen. „Ich habe eine Frau und ein zweijähriges Mädchen“, sagt er, „ich bin für sie verantwortlich, ich kann sie doch nicht allein lassen, und mit einem Monat komme ich das nächste Mal nicht mehr davon.“ Seither arbeitet auch Armin in Alfe Menashe, bei den Israelis. Für 5.000 Shekel (1.400 Franken), aber legal. Etwa sieben Monate im Jahr findet er Arbeit, meistens auf dem Bau, manchmal nur eine Woche lang, manchmal einige Monate am Stück. Ob ihm im Dorf jemand übel nimmt, dass er bei den Israelis arbeitet, bei Bürgern jenes Staates, der seine Großeltern einst aus der Negev-Wüste vertrieben hat? „Ach was“, lacht Amin, der sich als Halbwüchsiger wie all seine Freunde an der zweiten Intifada, dem militanten Protest gegen die Besatzungspolitik, beteiligt hat, „das ganze Dorf lebt doch von den Israelis. Sie behandeln uns korrekt. Und oft schaut auch einer von ihnen hier bei uns vorbei.“

Nach Arab ar-Ramadin führt ein schmaler unbefestigter Weg. Die Straße nach Alfe Menashe, das knapp 10.000 Einwohner zählt, ist breit und asphaltiert. Am Eingang zur Siedlung sitzen zwei Männer mit umgehängter Maschinenpistole vor einer Schranke. Einer ist aus Kirgisistan, der andere aus Weißrussland. Sie sind ausgesprochen freundlich, gesprächig, bieten einen Wodka an. „Viele haben sich hier niedergelassen, weil sie im Auto in einer halben Stunde in Tel Aviv sind, wo sie arbeiten, aber die Mieten horrend hoch sind“, sagt der eine. „Andere schätzen die Ruhe, den Platz für Kinder und Gärten“, sagt der andere, „schauen Sie sich ruhig um!“ Die Schranke geht hoch. Weiß gestrichene Häuser, saubere Straßen, gepflegte Gärten. Und man hat einen wunderbaren Blick auf das Meer, das die Lehrerin Summer Ayub noch nie gesehen hat.

Dies ist die unredigierte und ungekürzte Version des in der WOZ erschienenen Beitrags

Thomas Schmid, WOZ, 01.06.2017